Wie können Wirtschaftssektoren die Finanzierung der Landwirtschaft von morgen aktiv mitgestalten – und dabei alle profitieren? Diese Frage stand im Mittelpunkt unseres Workshops am 25. September 2025 im Rahmen des Symposiums „Von den Alpen bis zum Watt“ der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW).

Klimawandel und Verlust der Biodiversität sind längst reale Bedrohungen mit gravierenden Folgen für Landwirtschaft, Wirtschaft und Finanzsektor. Extremwetterereignisse und intensive Bewirtschaftung gefährden Erträge, ökologische Lebensgrundlagen und wirtschaftliche Stabilität. Eine nachhaltige Transformation hin zu einer ökologisch-regenerativen Landwirtschaft ist daher dringend notwendig – sie schützt Böden, Wasser und Artenvielfalt und stärkt zugleich die langfristige wirtschaftliche Resilienz.

Diese Aufgabe kann jedoch nicht allein von Landwirt*innen getragen werden. Politik, Wirtschaft, Finanzsektor, Wissenschaft und Gesellschaft müssen gemeinsam daran arbeiten, Rahmenbedingungen und Anreize zu schaffen, die ökologische Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit verbinden.

Der Workshop zielte darauf ab, sektorübergreifende Win-Win-Lösungen für die Transformation zu einer ökologisch-regenerativen Landwirtschaft zu diskutieren, die langfristig sowohl der Landwirtschaft als auch Gesellschaft und Wirtschaft zugutekommen, indem sie den Erhalt von Ökosystemleistungen sichern, landwirtschaftlichen Betrieben eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung und faire Entlohnung ermöglichen sowie dem Finanz- und Unternehmenssektor innovative Anreize und Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten, die zugleich einen Mehrwert für ihre Geschäftsmodelle schaffen.

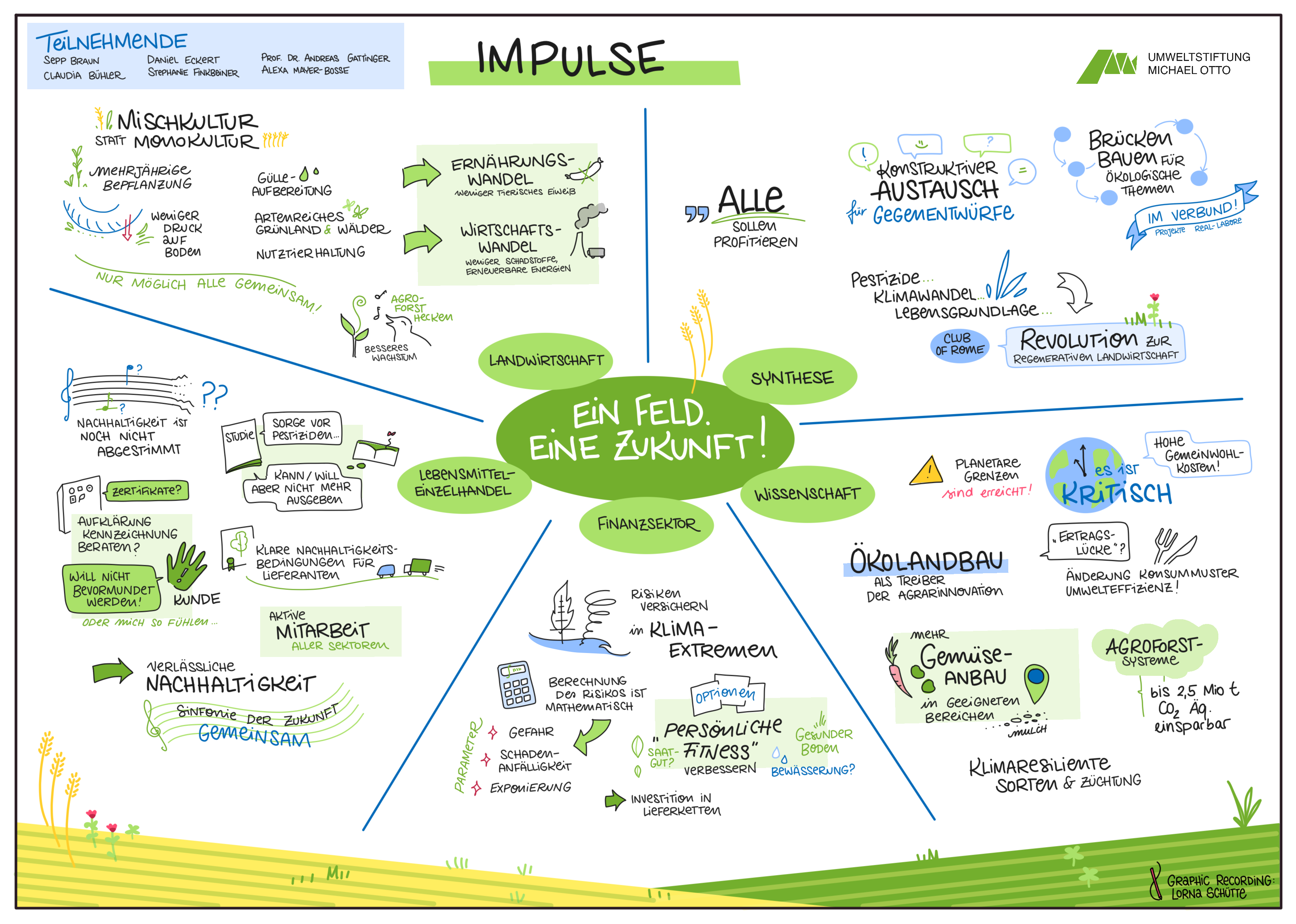

1. Wissenschaft: Die aktuelle intensiv wirtschaftende Landwirtschaft und (Konsum-)Gesellschaft agieren jenseits planetarer Grenzen. Effizienzsteigerung allein reicht nicht aus – es braucht Suffizienz (weniger Verbrauch), Konsistenz (Kreislaufwirtschaft) und Resilienz.

2. Landwirtschaft: Neben den ökologischen Krisen sind die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die größten Hürden. Für die Umstellung auf regenerative Praktiken braucht es praktikable Finanzierungsmodelle, Wissenstransfer und faire Vergütung von Ökosystemleistungen – nicht nur über Rohstoffpreise.

3. Lebensmitteleinzelhandel: Der Handel sieht steigende Risiken für Lieferketten und Geschäftsmodelle. Standards und Kooperationen sind nötig, um Nachhaltigkeit zu skalieren, ohne dass Wettbewerbsnachteile für Pioniere entstehen. Die Finanzierung darf nicht allein auf Verbraucher*innen oder dem Handel lasten.

4. Finanzsektor/Versicherungen: Klimarisiken und Biodiversitätsverluste erhöhen Risiken und Kosten für Banken und Versicherungen. Regenerative Landwirtschaft kann diese Risiken mindern, setzt aber Investitionen voraus. Versicherer verstehen sich als Partner im Risikomanagement. Es braucht neue Finanzströme und eine Neubewertung von Naturkapital, z. B. durch einen Resilienzindex für Agrarflächen.

1. Risiko und Versicherung

Das Geschäftsmodell von Versicherungen basiert auf der Bewertung von Risiken. Wetterextreme lassen sich nicht verhindern, wohl aber die Schadensanfälligkeit durch betriebliche Maßnahmen. Regenerative Landwirtschaft steigert die Widerstandsfähigkeit und reduziert Schadensanfälligkeit.

2. Landwirtschaftliche Hebel zur Risikominimierung

Ein Hebel zur Minimierung der Risiken in der Landwirtschaft bieten die ökologisch-regenerativen Praktiken. Grundvoraussetzungen sind Mischkulturen (≥16 Arten) und überwiegend mehrjährige Kulturen (80/20-Regel: 80% mehrjährige und 20% einjährige Pflanzen).

Für ein stabiles Ökosystem und eine widerstandsfähige Landwirtschaft sind 7 Säulen entscheidend:

1. Mindestens 50% Heckenstrukturen

2. Mehrjährige Kulturen

3. Leichtere Technik

4. Gülleaufbereitung

5. Artenreiches Grünland

6. Angepasste Nutztierhaltung und

7. Artenreiche Dauerwälder

Erfahrungen zeigen, dass so nachhaltig Humus aufgebaut und CO₂ langfristig gebunden werden kann.

3. Gesellschaftliche Verantwortung und Transformation

Die Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie erfordert politische Rahmenbedingungen, Ernährungswandel, Verantwortung von Industrie und neue Allianzen. Auch Ausbildung und Weiterbildung müssen Landwirt*innen langfristige Perspektiven geben.

4. Rolle des Lebensmitteleinzelhandels (LEH)

Der LEH muss Nachhaltigkeit mit Preisstabilität und Versorgungssicherheit verbinden. Herausforderungen sind die geringe Zahlungsbereitschaft vieler Konsument*innen, Wettbewerbsdruck und fehlende Transparenz entlang der Lieferketten. Lösungsansätze sind:

• Einheitliche Standards

• Klare Kommunikation

• Finanzielle Anreize für Landwirt*innen

5. Finanzierung und Banken

Die Finanzierung der Transformation ist eine Schlüsselfrage:

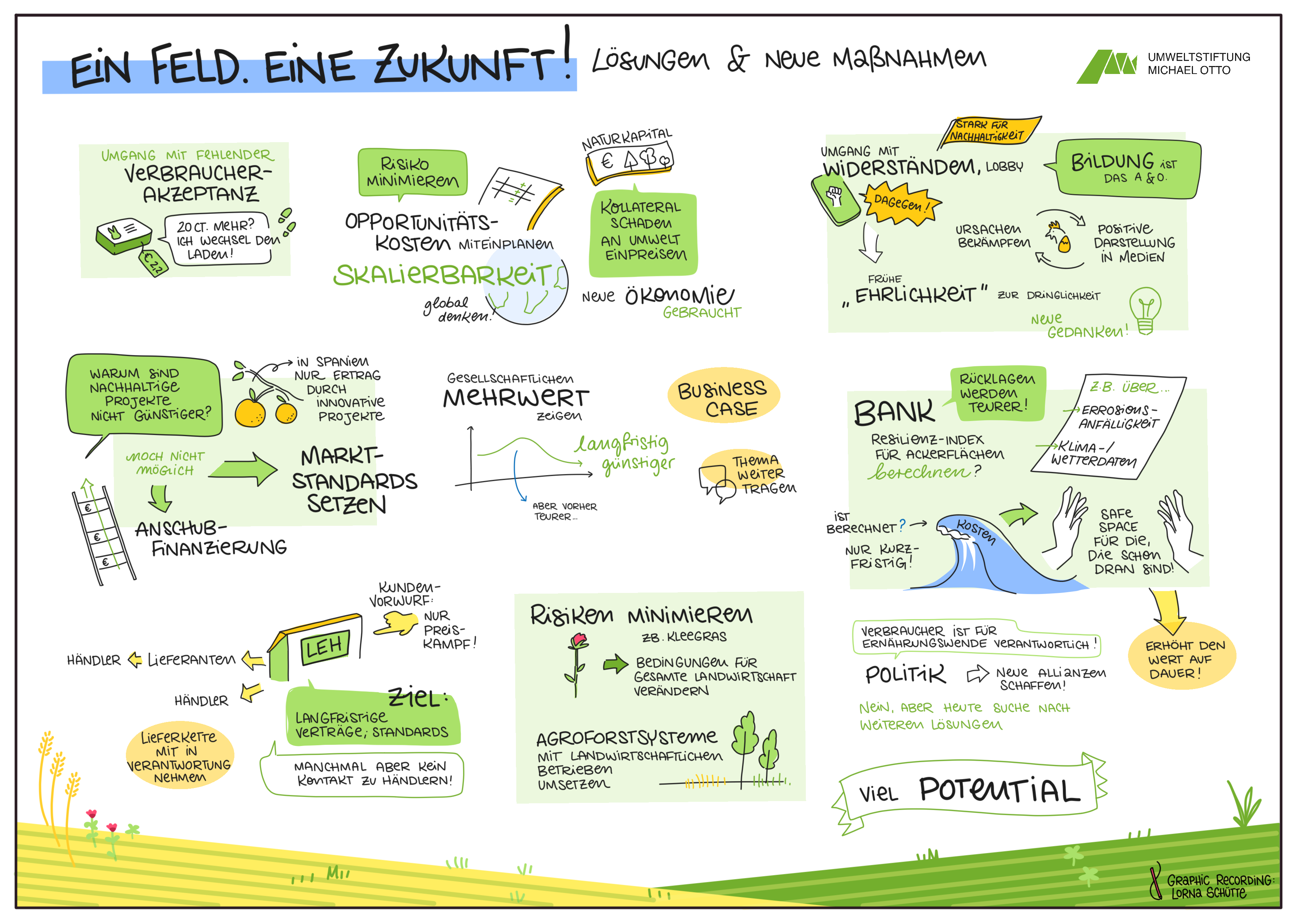

Entweder werden Risiken über Versicherungen abgesichert oder sie werden durch Investitionen in nachhaltige Bewirtschaftung reduziert.

Dazu braucht es neue Finanzströme, die weder allein von Handel noch von Verbraucher*innen getragen werden können. Banken stehen zusätzlich unter Druck durch erhöhte Risiken und damit verbundene, notwendige ESG-Puffer und die benötigte Datentransparenz, um Risiken konkret bewerten zu können.

Ein Resilienzindex für Agrarflächen könnte eine Möglichkeit sein, Nachhaltigkeit und Risiko direkt in die Finanzierung einzupreisen.

• Skalierung bekannter Maßnahmen durch Standards, Daten und Allianzen.

• Innovative Finanzierungsmodelle (gemeinschaftliche Fonds, Co-Finanzierung, gezielte Subventionen) für die faire Einpreisung von Naturkapital (Biodiversität, Boden, Wasser).

• Stärkung des Business Case für Landwirt*innen: Fokus auf nachhaltigen Gewinn inkl. Naturkapital statt reiner Ertragssicht.

• Versicherungen und Banken können durch Risikopuffer, neue Bewertungsmaßstäbe und gezielte Investitionen zur Risikoreduzierung beitragen. Forschung und Praxis müssen dabei zusammenarbeiten.

Die ökologische Transformation der Landwirtschaft ist unverzichtbar, um die Grundlagen für Ernährung, Wirtschaft und Wohlstand zu sichern. Sie gelingt nur, wenn Landwirtschaft, Wirtschaft, Finanzsektor, Politik und Gesellschaft gemeinsam handeln, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investitionen in regenerative Landwirtschaft attraktiv machen und die gesellschaftlichen und ökonomischen Vorteile sichtbar werden lassen. Das Management von Risiken ist dabei das verbindende Element.

Ziel muss es sein, einen Business Case für nachhaltige Landwirtschaft zu entwickeln, der Naturkapital berücksichtigt, Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz belohnt und international skalierbar ist.